Brèves indications sémiotiques et pragmatiques

[Publié in Réalités du commissariat d’exposition, sous la dir. de C-E-A, Paris, Beaux-Arts de Paris / CNAP, 2015. Développement d’une communication orale au colloque Exposer: quelle histoire?!, Paris, Centre Georges Pompidou, 2 octobre 2004.]

Les expositions sont l’objet de récits et ceux-ci sont hantés par de nombreux personnages. Essayons un instant d’aborder cet univers de l’exposition racontée sous l’angle de ces personnages. Nous prendrons garde, bien entendu, de ne pas confondre ces personnages avec les acteurs réels de l’histoire ; car au plan de la narration, nous n’avons à faire qu’à des personnages. Quels sont-ils ? Il y a ceux qui, quelle que soit leur fonction ordinaire (artiste, galeriste, commissaires, conservateur, directeur artistique, etc.), y apparaissent comme auteur. Il y a ceux à qui, l’exposition est destinée et que le langage hésite à nommer : regardeur, spectateur, public. Il y a enfin tout un monde tenu pour intermédiaire entre les premiers et les derniers : animateur, guides, médiateur, critique, etc. Ces trois groupes reposent en somme sur l’image simple d’une structure de transmission à trois termes : l’auteur/l’exposition/la ou les personnes à qui elle est destinée. On notera cependant que ce simple schéma est peu viable : certains personnages peuvent glisser d’un groupe à l’autre, le critique pouvant être concepteur d’exposition, l’artiste, son propre spectateur, etc. Même en laissant de côté les synonymes — je ne m’étendrai pas sur le fait que le curator est sans doute au commissaire d’exposition ce que le « technicien de surface » est au balayeur, ou le « centre d’échange intermodal », à l’aéroport —, il est difficile d’éclairer tous ces récits sans décoller quelque peu de ces dénominations d’usage.

1. Les actants du récit : Sujet, Anti-Sujet, Adjuvants, Objet

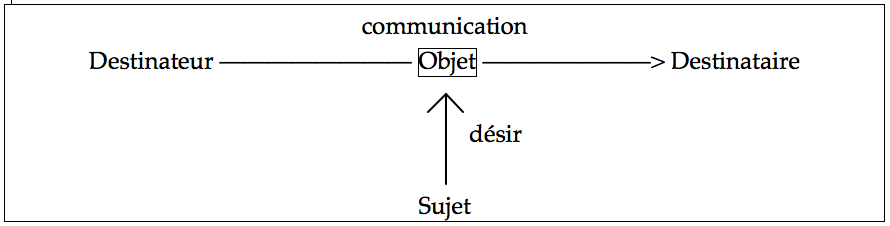

La sémiotique du récit[1] suppose en dessous des personnages des positions actantielles, plus structurelles, à savoir principalement un Destinateur et un Destinataire, un Sujet et un Objet, un Anti-Sujet et des Adjuvants.

Le Sujet du récit ne se définit que par rapport à l’Objet visé qui l’oriente, qui le vectorise. Cet Objet lui-même est pris dans une relation de transmission entre un destinateur et un destinataire.

Je n’ai pas la place ici d’exposer plus en détail cette théorie[2]. Je signalerai juste quelques bénéfices à tirer de son usage.

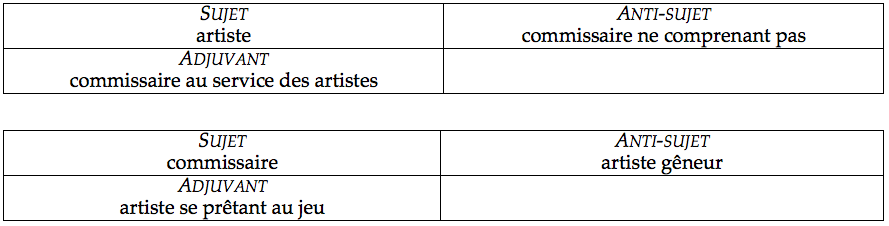

Commençons par les principaux personnages rencontrés dans les récits d’exposition. Si l’on tient l’artiste pour le Sujet, auteur de l’exposition, le commissaire sera alors un Adjuvant : ce rôle de commissaire « au service de l’artiste » est revendiqué par Yves Aupetitalot dans un texte ancien. Ou bien, ce même commissaire, tenu pour un ennemi, occupera la place de l’Anti-Sujet : Don Judd, par exemple, considérait que les musées étaient incapables de bien présenter ses œuvres. Si l’on tient le commissaire comme le Sujet auteur, ce sera au tour de l’artiste d’être un Adjuvant : c’est le rôle que lui fait jouer Éric Troncy, quand il revendique pour le commissaire un pouvoir créateur, reprenant ainsi à son compte une position que l’on avait déjà reconnu à Harald Szeemann. Ou bien ce même artiste sera tenu, de façon peu avouable, dans la position paradoxale de l’Anti-Sujet : c’est le cas lorsque le commissaire considère que l’artiste est incapable de bien accrocher ses œuvres, qu’il est un empêcheur de tourner en rond, etc. Il est frappant de constater combien les personnages rencontrés dans les récits d’expositions peuvent varier leurs positions actantielles, être tour à tour Sujet, Adjuvant ou Anti-Sujet, échangeant leurs places comme dans un jeu de chaises musicales.

Le parcours sémiotique de ces actants, qui au fil du récit se voient soumis à diverses modalisations (savoir, pouvoir, etc.), est non moins éclairant, sans compter l’Objet de valeur qui vectorise leur parcours. Je terminerai plus loin par un exemple qui illustrera ceci.

2. Les actants de la réception : spectateurs, visiteurs et public

Parmi les actants du récit, le destinataire a suscité toute une littérature qui s’occupe de réception. J’ai essayé ailleurs de monnayer ce pôle du destinataire en faisant le portrait d’une trilogie, celle constituée par le spectateur, le visiteur et le public. Mes termes, j’en suis bien conscient peuvent prêter à discussion. De cette trilogie, on pourrait rendre compte, mieux que je ne l’aie fait, en ayant recours à la sémiotique de la réception[3].

- a) De la même façon qu’au plan du récit le personnage n’est pas l’acteur réel, ou, comme on le verra plus loin, le narrateur n’est pas l’auteur réel, la sémiotique de la réception nous invite à distinguer le lecteur modèle du lecteur réel. En ce qui concerne l’exposition, nous pouvons, par analogie, repérer un spectateur modèle, dont le mode d’existence est purement sémiotique : il est programmé par l’œuvre et ne saurait se confondre avec le spectateur réel, dont on peut douter qu’il soit conforme à 100 % au modèle qui voudrait lui donner forme. Pour parodier Umberto Eco, je dirai que l’œuvre ou l’exposition est un artifice tendant à produire son propre spectateur modèle[4].

Le spectateur est-il programmé par l’œuvre ou par l’exposition ? C’est une question que Daniel Buren a posée très tôt, en dénonçant l’illusion d’une lecture qui tirerait son sens de la seule œuvre, ce sens étant de toute évidence largement déterminé par le contexte de monstration. On sera donc pour le moins attentif aux deux sources de programmation du spectateur modèle : l’œuvre et l’exposition.

Le spectateur modèle n’existe pas uniquement en relation avec des œuvres et des expositions de type participatif ou relationnel. Toute œuvre exposée programme peu ou prou une position et un comportement du spectateur : à commencer par le fait que l’on est supposé se tenir debout et à une certaine distance devant une peinture, que l’on est supposé tourner autour d’une sculpture, etc. L’exposition en général, quant à elle, programme son spectateur modèle par tout un ensemble de signes latéraux et de conventions implicites qui indiquent à celui-ci ce que l’on attend de lui, s’il doit entrer ou non, s’il doit effectuer tel ou tel parcours, quelles stations il doit observer, s’il doit s’asseoir ou rester debout, s’il doit manipuler quelque chose, etc. - b) Il est clair que les spectateurs se laissent plus ou moins mouler dans le modèle qui les préfigure. Il y a le fait qu’ils ne décryptent pas forcément les signes qui leur sont adressés, ou bien qu’à partir de ces signes ils ne font pas les bonnes inférences ou encore qu’ils ne respectent pas les conventions de la communication propres à l’exposition. Il faut donc concevoir ce spectateur modèle comme un prototype avec lequel les spectateurs réels entretiennent une plus ou moins grande proximité. Lorsque l’éloignement devient maximal, apparaît un nouveau personnage, que j’ai appelé, faute de mieux, le visiteur. Pour en faire le portrait charge, j’ai comparé sa rhétorique à celle de l’auteur de l’exposition, qu’il soit artiste ou organisateur :

« Toute exposition peut être lue selon les deux axes du langage, paradigmatique et syntagmatique. La remarque, devenue banale, s’accompagne de l’inévitable rapprochement avec les deux figures de rhétorique : métaphore et métonymie. Chaque œuvre suscite des comparaisons, convoque la mémoire, instaure un axe vertical, qui superpose des virtualités. Quant au parcours – mot-clef que connaissent bien tous les organisateurs d’exposition –, il établit des contiguïtés, et déploie à l’horizontale la chaîne syntagmatique des présences. Tous les spécialistes de la sémiologie de l’exposition, soucieux de l’optimiser comme lieu de communication, savent développer ce genre d’analyse. Mais les métaphores peuvent bien être fixées dans le ciel de la bonne lecture, informée, cultivée et naturalisée, ou canalisée par tout le paratexte qui entoure l’exposition, les métonymies arrêtées par un impeccable accrochage, le visiteur sera toujours l’insupportable qui « n’a pas vu cette œuvre », qui « a sauté cette salle », qui « regarde juste le début parce qu’il n’a pas le temps, de toute façon le reste c’est tout pareil ! », qui « est venu pour un tel, les autres il s’en fiche », qui « s’est assis sur les marches parce qu’il était fatigué ». Il filera toujours des métaphores selon un ordre des ressemblances dont lui seul possède la clef. Il passera d’un détail à l’autre en des métonymies imprévisibles. Découvrant des reprises à distance, il inventera des anaphores. Il achoppera sur des ellipses, là où « pourtant c’était clair ! » Adepte de la synecdoque sauvage, il fera de deux œuvres, de deux artistes différents, celle d’un seul. Méprisant toute gradation, rompant l’homogénéité du parcours prévu, il le condensera ici et l’étirera indéfiniment là (« – Alors ! tu viens ! »), accumulant ainsi litotes et hyperboles. Il sera insensible au chic de la réticence (« C’est tout ce qu’il y a à voir ? »), comme à celui de la répétition (« Comme tout cela est ennuyeux ! »). Quant au déplacement d’attribution qu’est l’hypallage, il en sera le fervent prosélyte. L’hyperbate n’aura pas de secret pour lui, qui commencera une fois sur deux par la fin, non plus que l’anacoluthe (« Ça n’a ni queue ni tête ! »). Voilà qui est bien difficile à accepter pour les producteurs du premier tour de l’exposition, pour ceux qui ont conçu sa rhétorique première. »

On aura compris que mon visiteur, sous son aspect quelque peu caricatural, veut indiquer politiquement l’existence de tout ce qui résiste au modèle. Le spectateur modèle appartient à la réalité de l’exposition, à ce que nous connaissons, à ce que nous pouvons imaginer et attendre. J’ai appelé l’autre terme, « visiteur » et je lui ai donné la figure de l’ange ; si j’ai eu recours à un tel vocabulaire théologique, c’est uniquement pour faire sentir que ce visiteur représente ce qui surgit, ce qui advient en dehors de toute programmation, c’est-à-dire le réel le plus rugueux qui soit[5]. Le visiteur doit être compris comme une exigence de modestie, un terme qui marque les bornes du modèle, qui limite la prétention de la programmation, que ce soit celle de l’artiste ou celle du commissaire. J’invite à en reconnaître le pouvoir d’ébranlement.

- c) Si le spectateur modèle est programmé par l’artiste ou par le concepteur d’exposition, il est une figure plus collective, plus statistique, le public, qui appartient, elle, au discours de l’institution.

« [Le public] se plie au parcours du sémioticien de l’exposition, en suit le labyrinthe et les cartels. Lecteur assidu des introductions explicatives, il se laisse prendre par la main, depuis le paillasson d’entrée jusqu’au sens dont il se sera enrichi à la sortie, guidé par les jalons de questions prémâchées. Objet de toutes les attentions, il est aussi objet d’étude, minutieusement et fantastiquement reconstruit à coup d’enquêtes psycho-sociologiques[6]. »

Au même titre que l’artiste ou le commissaire « rêvent » leur spectateur modèle, l’institution rêve son public. Dans les faits et bien souvent, elle se cogne elle aussi contre le visiteur, c’est-à-dire contre des comportements imprévisibles !

Ici réside la limite de la pragmatique intégrée, à la Eco. Si le spectateur ou le public sont bien des instances de ce genre de pragmatique, ce que je pointe du côté de mon visiteur et du réel y échappe radicalement.

3. Le destinateur

Le destinateur, actant que la théorie narrative nous invite à reconnaître, a donné lieu à beaucoup moins de littérature que son vis-à-vis, le destinataire. Là encore je me bornerai à quelques remarques.

Il y a les récits où l’artiste, auteur s’autorisant de lui-même, raconte sa décision de faire telle ou telle exposition. Il est alors à la fois Destinateur et Sujet. La « manipulation », le fait d’être mandaté, a lieu au sein d’une même conscience. Il y a les récits qui mettent en scène, au contraire, une instance distincte : lorsque l’on parle d’invitation ou de commande, par exemple. C’est alors un personnage différent de l’artiste (ou du commissaire) qui vient incarner l’actant Destinateur. On pourrait sur ce sujet reprendre le schéma ternaire de William Rubin. (i) L’art académique reconnaissait un Destinateur distinct de l’artiste : la commande d’état, le concours, etc. (ii) Pour l’art moderne, de destination davantage privée, l’artiste agit d’abord seul, dans son atelier, sans l’injonction d’un destinateur extérieur. (iii) La postmodernité, sous les figures de l’institution, des Frac, du Fnac, des corporates, de la commande public ou privée, etc., a tendance à redonner de l’importance à un Destinateur clairement identifié. Ce schéma, comme tout schéma simplifie beaucoup l’histoire ; mais à travers les récits d’expositions les plus modestes, ceux qui se lisent par exemple sur les cartons d’invitation avec leur liste pléthorique de coupeurs de rubans, ne peut-on pas voir de la sorte enfler cette figure du destinateur.

Le destinateur revêt souvent les traits d’une instance anonyme. C’est alors l’art qui commande, ou la révolution. On terminera sur ce point en évoquant les cas où, entre le Destinateur et le Destinataire, a lieu une fusion actantielle. Il concerne notamment les expositions qui se font au nom d’une instance collective anonyme comme le peuple, la race, etc. : c’est alors en son nom que l’initiative en est prise (le commissaire ne fait alors qu’incarner cette instance anonyme) et c’est pour elle que l’exposition a lieu. On pourrait se demander si des entités comme le réseau, la mondialisation, etc., n’occupent pas aujourd’hui la place laissée vacante par des entités collectives anonymes passées de mode — mais la question serait un peu polémique !

4. Narrateur et auteur

L’examen des personnages du récit en tant qu’actants, laisse intacte la question de savoir qui parle dans le récit et comment. La narratologie[7], sur ce sujet, nous propose un dernier personnage, le narrateur, narrateur qui ne doit pas être confondu avec l’auteur du texte, et dont Genette définit le statut à la fois par son niveau narratif (extra- ou intradiégétique) et par sa relation à l’histoire (hétéro- ou homodiégétique). On ne gagnera sans doute pas grand-chose à jargonner de la sorte pour constater que les récits qui émanent de l’artistes (ceux que Jean-Marc Poinsot appelle des récits « autorisés ») sont de type extradiégétique-homodiégétique (le narrateur au premier degré y raconte sa propre histoire). En ce qui concerne la critique, en revanche, le cas est moins clair et les récits qui en émanent sont loin d’être tous extradiégétiques-hétérodiégétiques (le narrateur au premier degré y raconterait une histoire d’où il est absent), et cela pour deux raisons. (i) le critique qui relate une exposition qu’il visite, parle de ses propres faits et gestes (« on entre alors dans la salle… ») ; (ii) la multiplication des partis pris participatifs et relationnels tend à faire du simple témoin un acteur pris dans l’histoire. Il est à noter que, de cette façon, le discours critique se rapproche du discours autorisé : il devient lui aussi homodiégétique.

5. Brève étude de cas

Chaque narrateur est porteur d’un point de vue. Je terminerai sur ce sujet en examinant brièvement les récits qui ont suivi le décrochage de l’œuvre de Daniel Buren, lors de la VIth Guggenheim International Exhibition, en 1971. Dans l’article qu’il fait paraître en mai 1971, dans Opus international, Buren commence par rappeler « l’ordonnance des faits » : invité par le musée avec une vingtaine d’artistes, il a proposé de placer deux toiles, l’une à l’intérieur, dans le vide central de l’hélice du musée, l’autre à l’extérieur, dans la 88e rue. Voici comment il rapporte l’incident qui advint :

« La toile n° 1 a été installée le 10 février, veille de l’ouverture. Certains artistes participants, conduits par Dan Flavin, ont immédiatement menacé le musée de se retirer de l’exposition si ce travail n’était pas ôté sans délais. Le musée me demanda alors de n’exposer que la toile n° 2 et de retirer la toile n° 1 en échange d’une exposition personnelle offerte par le Guggenheim à la suite de cette exposition de groupe.

Avant même que je donne ma réponse, la toile n° 1 était retirée sans aucune autorisation de ma part.

[…] J’ai tenté de faire une pétition pour savoir qui, effectivement, parmi les artistes, était pour la présence de mon travail dans cette exposition, pétition qui a recueilli quatorze signatures – dont certaines équivoques, à en croire la version du musée. Cinq artistes ne signèrent pas, un était absent de New York. […] »

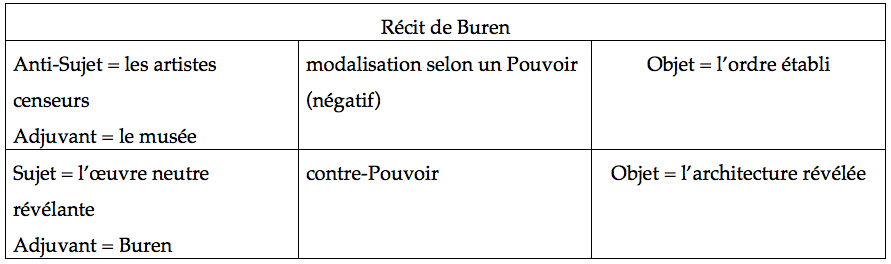

La suite du texte se distribue en quatre parties — II. L’ordre établi [qui est moins celui du « système » en général que celui de l’art d’avant-garde en particulier] ; III. L’ordre architectural [c’est-à-dire en l’occurrence l’espace muséographique] ; IV. L’ordre troublé [par l’œuvre] ; V. L’ordre rétabli. Si l’on met ensemble les parties II et III, on obéit au schéma suivant : A (état initial)/nonA (négation de l’état initial)/A (état initial retrouvé), suite caractéristique d’un récit type.

Si les parties II et III sont distinctes, c’est parce qu’en somme la partie traitant de l’ordre établi traite du Sujet de ce récit, et que celle traitant de l’ordre architectural traite de son Objet. Le garant de l’ordre établi, pour Buren, dans cette histoire et de façon générale, n’est en effet pas le musée, mais l’artiste :

« Ce qui retient surtout notre attention, c’est que cette censure a été rendue obligatoire par la réaction de certains artistes et non d’abord par celle que certains nomment le système (c’est-à-dire le musée), ce qui renforce la thèse que nous avons antérieurement développée, à savoir que, dans le milieu artistique, le système, c’est l’artiste. »

Le récit de Buren a donc pour héros apparent un héros négatif, l’artiste censeur qui, s’il est certes minoritaire, n’en est pas moins modalisé selon un Pouvoir :

« En clair, le pouvoir est entre les mains d’une certaine avant-garde artistique alliée à certains groupes puissants (galeries d’avant-garde) qui peuvent ensemble exercer sur les musées, revues, etc., une véritable censure qui se constate au niveau de l’information qu’ils truquent et de l’histoire qu’ils écrivent et diffusent grâce à ces mêmes moyens financiers. »

Et son récit est bien structuré pour se terminer par la victoire apparente de ce héros négatif qui parvient à faire triompher la censure.

À cet Anti-Sujet correspond un second actant dont la visée est tendue vers un objet de valeur inverse un contre-récit implicite qui met en scène, lui, le Sujet principal. Il est à remarquer que Buren ne se présuppose pas ici lui-même comme le héros qui s’opposerait au mauvais artiste censeur. Dans son discours, le Sujet doté d’un « contre-pouvoir » capable de la sorte de s’opposer à l’Anti-Sujet, n’est pas lui, mais son œuvre, en raison du fait que, neutre, répétitive et n’exprimant pas l’artiste, elle révèle l’architecture.

On peut schématiser tout ceci par le tableau suivant :

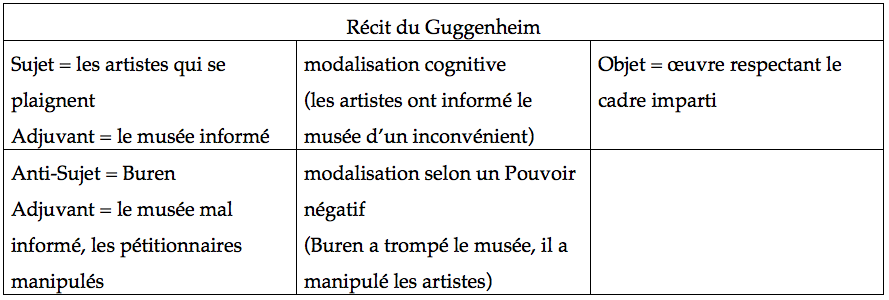

Venons-en au récit du Guggenheim. Rapporté par Buren, c’est un récit intradiégétique-homodiégétique. Son existence est évoquée en filigrane lorsque Buren parle de la « version du musée ». Il apparaît clairement comme récit adverse, en juin 1971, dans Studio International, lorsque Diane Waldman, commissaire de l’exposition, donne sa version dans une lettre ouverte et que Buren réplique à son tour. Voici le schéma correspondant à cet « autre » récit :

Il est frappant de constater que de l’un à l’autre on ne se borne pas à inverser les positions. C’est toute la construction du récit qui change : les actants ne sont pas les mêmes, le Sujet de l’un n’est pas l’Anti-Sujet de l’autre et l’Objet visé diffère.

On pourrait revenir sur le récit de Buren en montrant comment en définitive, le musée, par sa censure n’a eu qu’un faux triomphe, puisque le récit même de Buren revient à dire que le Pouvoir du musée que son œuvre devait révéler s’est révélé tout seul par son geste de censure même. C’est un récit en forme d’attrapeur attrapé.

***

J’arrêterai là ces quelques notes. Je ne voulais qu’indiquer combien les récits d’exposition, pris sous l’angle des personnages qu’ils mettent en scène, se prêtaient à une approche sémiotique, et combien celle-ci pouvait en retour éclairer les situations racontées.

J’ajouterai un dernier point. Aborder les expositions en prenant au sérieux le fait qu’elles sont énoncées dans des récits qui en construisent et véhiculent le sens, ne doit pas nous faire adhérer à un relativisme absolu — sous prétexte qu’il n’y aurait que des textes porteurs d’une infinité d’interprétations ! La tâche de l’historien demeure. Les récits peuvent être datés, on peut relever leurs régimes narratifs, leur succession, leur force, leur plus ou moins grande diffusion, etc. L’apparition même de tel ou tel récit à tel ou tel moment demeure un fait. (Là dessus, je ne peux que renvoyer aux remarques faites par Carlo Ginzburg dans Rapports de force [8].)

Notes

[1]. Cf. notamment : A. J. Greimas, Du sens I et II, Paris, Le Seuil, 1970 et 1983 ; Joseph Courtés, Sémiotique narrative et discursive, Paris, Hachette, 1993 ; Nicole Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit, Bruxelles, de Boeck Université, 2000.

[2]. Et, pire ! je simplifie considérablement, pour les besoins de ma « cleptomanie théorique ».

[3]. Cf. Umberto Eco, Lector in Fabula, Paris, Grasset, 1985 ; Les Limites de l’interprétation, Paris, Grasset, 1992.

[4]. « Le texte est un artifice tendant à produire son propre lecteur modèle » (Les Limites…, p. 41.)

[5]. La distinction entre réel et réalité est chez Lacan.

[6]. Cf. Bernard Schiele, « L’invention simultanée du visiteur et de l’exposition », in Public et Musées, n° 2, Lyon, décembre 1992 : « Lorsque [L’évaluation] soumet l’exposition à l’analyse, le destinataire n’est que l’artefact du procès qui l’instruit ». Dans le vocabulaire des études sémiotico-psycho-sociologiques sur l’exposition, le terme « visiteur » recouvre bien entendu ce que je nomme ici « public ».

[7]. Cf. Gérard Genette, « Discours du récit », Figures iii, Paris, Le Seuil, 1972 ; et Nouveau discours du récit, Paris, Le Seuil, 1983.

[8]. Carlo Ginzburg, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, Gallimard/Le Seuil, 2000.